В чём главная причина усиления роли государства, вопреки идее коммунизма об исчезновении государства? Почему в раннем СССР происходили массовые репрессии и другое ужесточение порядков?

Антикоммунисты пытаются объяснить так называемый «тоталитаризм» всевозможными способами, от мистической одержимости сатаной, до банальной борьбы за власть — как угодно, лишь бы всё свалить на внутренние свойства самих большевиков, а следовательно и дискредитировать идею коммунизма.

Пристрастные объяснения отличаются обилием дьяволов и рассказами о паранойе вождей, однако полным или почти полным отсутствием исторического контекста, будто СССР существовал в вакууме, и руководство РСДРП(б)—ВКП(б) вытворяло всё, что только в голову взбредёт. Вчера хотели такого, сегодня сякого, а завтра встали с другой ноги, захотев уже эдакого?

Почему беспрецедентный всплеск репрессий случился в 1937 году, а не на десяток лет раньше, почему не повторялся позже? Почему в сентябре 1918 вернули смертную казнь, которую сами же большевики отменили сразу после Октябрьской революции? Почему объявляли «военный коммунизм», потом НЭП, а затем форсированную коллективизацию?

Если вас не устраивают ответы, сводящиеся по большому счёту до «а вот так Ленину и Сталину захотелось!», то данный материал для вас. В этой серии пойдёт речь как раз о забалтываемом антикоммунистами контексте — о внешних угрозах и агрессиях, оказывавших колоссальное давление особенно на ранний, ещё слабый и неопытный, Союз Советских Социалистических Республик, когда и произошли наиболее трагические события. Будут лаконично рассмотрены зарубежные экономические, политико-дипломатические, идеологические, военные угрозы и осуществлённые экспансии.

Экономика — базис. Прежде всего на положении и тенденциях в экономике строится как внутриполитическая жизнь, так и развивается международная политика. Если война, по выражению Клаузевица, есть продолжение политики, то можно продолжить цепочку так: политика есть продолжение экономики.

Конечно, вульгаризировать всё к абсолютному экономическому детерминизму не следует, на внутреннюю и внешнюю политику, на войны, влияют и культурные процессы, однако главный драйвер и мотиватор до сих пор материальный, осязаемый, и даже полное отсутствие осознанности этого факта не отменяет его. Поэтому и рассмотрим экономическую плоскость внешних угроз в первой части серии.

Бедное наследие — отсталость поздней Российской империи

Перед тем как перейти собственно к внешнеэкономическим угрозам СССР, нужно напомнить о стартовых условиях советских коммунистов.

Поздняя Российская империя чрезвычайно отставала от ведущих государств мира. Можно только удивляться, что она коллапсировала в 1917 году, а не раньше. Это видно как по показателю ВВП на душу, так и особенно по данным социального развития или высокотехнологичного производства, поскольку даже скудный ВВП концентрировался у узкой группы правящего класса, которым тратился во многом бездарно.

Даже в пятидесяти губерниях европейской части Российской империи смертность была совсем не европейская — в начале 1910-х составляла 27 человек в год на тысячу населения, в то время как во Франции 18, в Германии 15, а в Англии 14 чел. на тыс.[1]. Уровень грамотности среди мужского населения России 1913 года был 52%, среди женского 26%, в то время как у передовых стран — Англии, Франции, США, и др. — тот же показатель превышал 90% для обоих полов; большинство жителей Российской империи начала XX века в плане грамотности находились на уровне XVII века Западной Европы[2].

Машиностроение не могло обеспечить даже армию, не говоря уже о достойном уровне жизни большинства, находившемся из-за огромного классового расслоения в ещё более удручающем положении. Так, в годы Первой мировой войны в России произвели только 28 тысяч пулемётов, когда в Англии 239, а в Германии 280 тысяч; немцы собрали 44 тысячи авиамоторов, англичане 53, французы 92, в то же время россияне лишь полторы тысячи[3], да и те в подавляющем большинстве из импортных деталей.

Первая мировая и Гражданская война — разруха после интервенции и блокады

Помимо того, что советским коммунистам досталась крайне отсталая страна, по ней прошёлся каток мировой, а затем и гражданской войны, где в иностранной интервенции приняло участие 14 стран, от Великобритании и Германии, до Японии и США. Экономика бывшей Российской империи разрушалась не только в областях ведения боевых действий, но из-за милитаристского перенапряжения повсеместно. Кроме собственно военного вторжения, молодую социалистическую республику империалистические государства пытались задушить торговой и финансовой блокадой.

Острый кризис в сельском хозяйстве привёл к угрозе голода, введению карточной системы, поэтому ещё дореволюционное правительство (а не большевики, вопреки распространённому заблуждению) в 1916 году начало вводить систему изъятия продовольствия у крестьян нерыночными методами — продразвёрстку.

Бушевала гиперинфляция: в течение 1914—1916 цены в России взлетели в два раза, а за следующий год ещё в четыре с лишним раза. Перегрузка и разрушение и без того слабой транспортной инфраструктуры (проблемы, так и не решённой со времён Крымской войны, 1853 г.) усугубляла продовольственную и промышленную депрессию.

На более технологичные сектора экономики Первая мировая и Гражданская войны оказали ещё более катастрофическое влияние, чем на сельское хозяйство — к 1920 году индекс промышленного производства рухнул к 14% от уровня 1913 года[4], то есть сократился в 7 раз, хотя и до войны российские фабрики производили в разы меньше, чем требовало современное хозяйство.

Угрожающее соотношение ресурсов СССР и капстран в 1920-е

Для объёмной картины нужно отметить не только внутреннее положение и изменение экономических показателей на территории бывшей Российской империи, но и международное соотношение ресурсов, сложившееся в 1920-е годы.

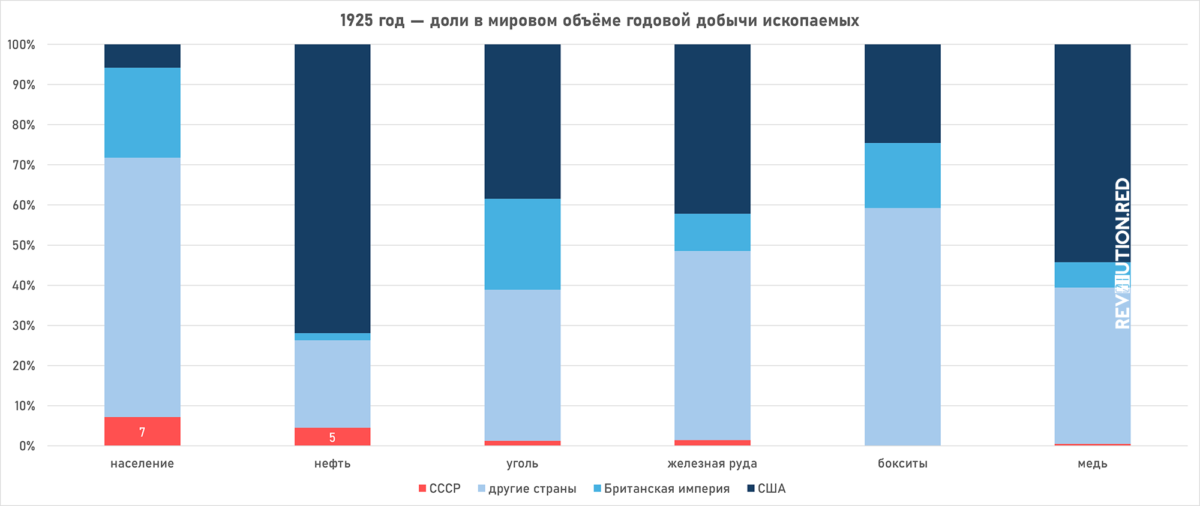

Один из важнейших — это трудовые ресурсы. В Советском Союзе 1925 года проживало 143 млн человек, однако только у одной Британской империи было троекратно больше — 449 млн человек.

Или добыча топливных ископаемых: в СССР добыли 7 млн тонн нефти, в то же время в одних только США 109 млн тонн; в СССР добыли 17 млн тонн угля, а в США 520 млн тонн; доля Советского Союза в общемировом промысле нефти и угля в середине 1920-х составляла 5—6%.

С поступлением сырья для металлов было ещё хуже: железной руды страна советов добыла 2 млн тонн из всепланетарных 150 млн тонн; медных и алюминиевых руд СССР извлекал из недр менее одного процента от общемировых объёмов[5].

Таким образом, Советский Союз в 1920-е годы испытывал крайнюю недостачу не то, что металлорежущих станков, но даже и сырья для их изготовления. Чем вскоре закончилась бы ситуация, при которой непримиримый враг, капиталистический мир, добывает в десятки раз больше ресурсов? Риторический вопрос.

Недостаточные темпы роста экономики без чрезвычайных мер

По итогам НЭПа, к 1928 году, промпроизводство составило 154% довоенного года[4], но это было слишком медленным прогрессом, поскольку для обеспечения безопасности от внешнего вторжения понадобилось бы множество десятилетий мирной жизни. Их, как мы уже знаем постфактум, не было. Дальновидное считывание смертельных угроз больше всего известно по фразе Сталина, где даже срок сбылся с точностью до года:

Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут

газета «Правда», №35, 1931 год

Экономика СССР фантастически взлетела как раз после введения вынужденных мер вроде форсированной коллективизации и во многом опиравшейся на неё ускоренной индустриализации — по итогам только 1-й и 2-й пятилетки, в 1937 году, индекс промпроизводства составил уже 846% от 1913 года.[4] Совсем другие темпы.

Сравним некоторые из важнейших промышленных показателей СССР 1940-го с довоенным годом Российской империи: добыча угля выросла с 6 до 73 млн тонн (в 12 раз), выплавка стали с 1,8 до 9,3 млн тонн (в 5 раз), производство электроэнергии с 1,3 до 30,8 млрд кВт⋅ч (в 24 раза), производство металлорежущих станков с 1,4 до 39,5 тыс. штук (в 28 раз).[6]

Были ли чрезвычайные меры перебором, перегибом именно в целом, а не в частностях? Даже таких темпов роста с трудом хватило для отражения скорой агрессии гиганта в виде Третьего рейха.

Можно ли избежать нападения без сильного государства и экономики?

Почему в истории мира одни государства нападали на другие? Идеалисты дают разнокалиберный набор сомнительных версий, где фигурируют, опять же, и нечистая сила, и непойми откуда появляющиеся тираны, и всякая другая загадочная чертовщина, которую долго и перечислять.

Материалисты же скажут, что главная причина нападений звучит совсем не загадочно, донельзя банально: потому, что могли. Точнее ощущали, что могли — что обладали достаточными силами для нападения. Иногда расчёты не оправдывались, но это аспект отдельный. Да, нападали не на всякого слабого. Потенциальная жертва должна была обладать немалыми ресурсами, чтобы с лихвой покрыть расходы на агрессивное мероприятие, но, если говорить об огромных пространствах бывшей Российской империи, то вряд ли кому-то надо доказывать их наличие.

Богатая ресурсами страна со слабой армией, рыхлым государством, отстающей экономикой — это как большой кусок ароматного пирога среди голодных. Аппетиты частных собственников безграничны, они всегда голодны — пирог будет схвачен и съеден. Если нападёт не одно государство, то нападёт другое, третье, десятое, тут вопрос лишь времени, и наверняка скорого.

Важный нюанс: если экономические силы явно не равны, то сторона, обладающая меньшим объёмом ресурсов, вынуждена компенсировать чрезвычайным усилением государства. Чем, собственно, и объясняется львиная доля процессов в раннем СССР.

Единственный способ отвадить от неизбежного ограбления и порабощения — сильная армия, которая, в свою очередь, должна опираться на мощную экономику. Данный универсальный закон в отношении социалистической страны справедлив в квадрате, в выводах подробнее почему.

Выводы и послесловие

К 1920 году завершился перелом в Гражданской войне России — стало ясно, что победа большевиков близка, здесь и сейчас её предотвратить не удалось. Помимо того, в тот же год последствия Первой мировой войны привели Великобританию, США, а также ряд других стран, к экономической депрессии. Совокупность факторов подтолкнула к сворачиванию военной интервенции, а также экономической блокады Советской России.

Тут также следует обозначить, что капитализм, при всей его поступи глобальной монополизации, до сих пор не имеет единого центра управления. Да и может ли иметь в принципе, технически? Эта слабость обострялась глобальными рыночными депрессиями (1920—1921, 1929—1939 гг.), когда каждая группировка европейской и американской олигархии пускалась спасать сама себя. Спасалась всевозможными способами, в том числе торговлей с коммунистической Россией, по принципу «если не начнём торговать сейчас мы, то завтра наше место займёт конкурент». Впрочем, и вне фаз острых кризисов среднестатистический капиталист стремится добыть прибыль именно для себя, зачастую в ущерб всему классу частных собственников в долгосрочной перспективе — это хлёстко охарактеризовано фразеологизмом о капиталисте, готовом продать верёвку, на которой его собираются повесить.

Тем не менее, перемирие, сложившееся из-за перечисленных выше факторов в начале 1920-х, было именно перемирием в непрекращающейся войне. Сам факт существования страны (а тем паче настолько большой), в которой отсутствует право частной собственности — это особенно для крупных собственников всего мира источник непрекращающегося рационального страха и иррациональной ненависти. Капиталисты не без основания боялись, что местный пролетариат будет вдохновлён примером пролетариата советского, и что из СССР попытаются помочь разгорающимся революционным движениям. Аналогично и советские коммунисты [до поры] понимали, что капиталистические страны воспользуются любой возможностью для контрреволюции в СССР, поэтому с конца 1920-х и в 1930-е вынуждены были экстренно ускорять развитие экономики и мобилизацию общества, несмотря на неизбежные минусы такой спешки.

В экзистенциональной войне сторонников и противников института частной собственности окончательного примирения быть не могло и не может. Как рабство, либо есть, либо его нет, так и частные заводы с банками — либо они есть, либо их нет. Третьего тут не надо. Рано или поздно одна из сторон подавляет вторую. История тому свидетель.

Продолжение — Причины репрессий в СССР, ч. 2: внешние политические угрозы 1917—1941

Источники:

- Рождаемость и смертность в капиталистических государствах Европы, Куркин П. И., Союзоргучёт, Москва, 1938

- Социальная история России периода империи (XVIII-начало XX в.), Миронов Б. Н., Издательство Дмитрий Буланин, СПб, 2003

- Военная экономика в Первую мировую войну, Шигалин Г. И., Воениздат, Москва, 1956

- СССР и капиталистические страны, Госпланиздат, Москва-Ленинград, 1939

- The mineral industry of the British Empire and foreign countries: statistical summary (production, imports and exports) 1925-1927, Imperial Institute, London, 1928

- РСФСР в 1959 году, Госстатиздат ЦСУ, Москва, 1960.

R.R ★